肺高血圧症は名前は聞いたことはあるけど、実態を余り知らない人も多いと思います。

珍しい病気、予後が悪い病気、若い女性がなる難病、よく分からないけどエポプロステノール(フローラン®)の持続注射をしてる…

このイメージは、一部は正解と言えます。

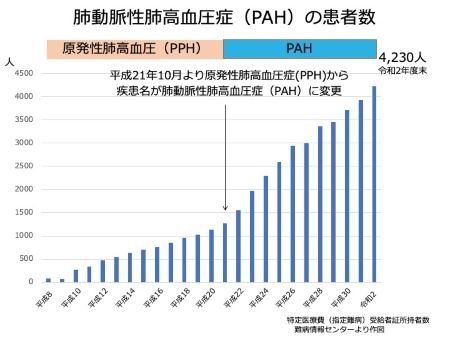

例えば、肺高血圧の分類の1つである肺動脈性肺高血圧症(PAH)は難病認定されますが、令和2年での受給者数を見ると…

4000人程度と頻度の低い病気であると分かります。

グラフにはありませんが、20-30年前の5年生存率は40%と予後も悪い病気でした。

しかし、このグラフを見ると年々患者数は増加していることも分かります。

ちゃんと発見されるようになってきた可能性や、予後が良くなり当初認定を受けた方が長生きするようになった可能性が考えられます(実際そうです)。

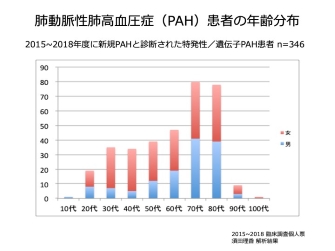

さらに年齢・性別の分布を見ると…

難病情報センターHPより引用

確かに若年では女性の比率が多いです。

しかし高齢者も多いですし、男性もいますね。

実際のところ、この10年で肺高血圧症の患者層や治療、予後までも大きく変わってきています。

肺高血圧症については、肺血管拡張薬を入れれば良いという簡単な話ではありません。

肺高血圧症なのに肺血管拡張薬が禁忌の病気があります。

ええ!?ってなりますよね。

さらに肺高血圧症は全てのグループを併せると全人口の1%くらいいるとされます。

ええ!そんなにいるの!?って思いますよね。

今回はこの肺高血圧症についての全体的な解説をし、最後に一般の内科医が拾いあげるべきポイントをまとめたいと思います。

先に結論を話すと、肺高血圧症の診療の極意は専門施設に送ることです。

しかし、それでは味気ないですし、なぜ送るべきか分からないままとなってしまいます。

長文ですが、なるべく分かりやすく説明しますので、最後までお付き合い下さい。

肺高血圧症の定義

診断の基本は右心カテーテル検査で平均肺動脈圧(mPAP;mean pulmonary artery pressure)を確認します。

mPAP≧25mmHg

細かいことは他にも色々ありますが、これが日本の肺高血圧症です(海外では診断基準が異なります)。

普通の人は、mPAP<20mmHgです。20~25はグレーゾーンと考えて下さい。

本当は肺血管抵抗(PVR)も大事ですが、ややこしくなるので今回は割愛します。

肺高血圧症の分類

肺高血圧症は原因によって1群から5群に分類されます。

まとめた表はこちら。

全部列挙すると分かりにくくなってしまうので、理解を優先した簡易版ということはご了承下さい。

解説については話の都合上、2群、3群から話していきましょう。

ただし細かい内容にはなるので、この項目は「ふぅ~ん」と読み流していただいても構いません。

左心不全に伴う肺高血圧症(2群)

他の群では肺動脈楔入圧(PAWP;pulmonary artery wedge pressure)が低いこと(15mmHg以下)が診断基準になっていますが、左心不全だけはPAWPが高いことが基準です。

左心不全によって左房圧が上昇すると、その手前にある肺静脈、肺動脈の圧も上昇し、右心不全を併発し両心不全となっていきます。

右心不全の最も多い原因は左心不全という話は聞いたことがあるかもしれません。

実際に肺高血圧症の中の最も多い原因は左心不全です。

そしてこの左心不全はありふれた病気で非常に患者数が多いため、結果として『肺高血圧症は全人口の1%』ということになってしまうのです。

日常臨床においても、左心不全の患者さんにスワン・ガンツカテーテル検査を行うと平均肺動脈圧の上昇を見ることは珍しくありません。

しかし、わざわざ「肺高血圧症だ!」と取り上げることはありません。

なぜならば左心不全による肺高血圧症の治療法は『左心不全の治療』だからです。

「肺高血圧症には肺血管拡張薬を使うんでしょ」と中途半端な知識で、左心不全に対して肺血管拡張薬を使用すると、肺動脈が拡張して肺血流が増えるものの、それを受け止めるだけの左心機能が無いため、急性肺水腫になります。

左心不全に対する肺血管拡張薬は原則禁忌です。

左心不全では肺高血圧症の合併は予後不良因子として考えられていますが、だからといって肺高血圧そのものには対応策はありません。

あくまで必要なことは左心不全の治療強化です。

診断の上での注意点としては、心不全の領域でよく見るForrester分類のPAWPとカットオフが違うということです。

Forrester分類のPAWP≧18はうっ血の指標です。

健常人のPAWPは一桁くらいであり、10を超えると高めです。

肺高血圧症の分類においては15をカットオフとしています。

肺疾患・低酸素に伴う肺高血圧症(3群)

間質性肺炎やCOPDがあると肺の構造破壊が起こり、肺動脈の血管床が減ります。

つまり、肺動脈の全体の中で血液の流れられる部分が減るということです。

残った肺動脈に集中して血流が流れるので圧力が上がっていきます。

さらに低酸素によっても肺高血圧症が悪化します。

末梢では低酸素があると酸素を沢山受け取るために血管が拡張しますが、肺動脈の場合は低酸素の領域はガス交換に寄与しないため、そこに流れる血液を減らすために血管が収縮します。

肺動脈が収縮することで更に肺高血圧症は悪くなってしまうのです。

治療については、肺疾患にも基本的には肺血管拡張薬は使いません。

肺血管拡張薬を使用すると、ガス交換に寄与していない部分の血管を広げることで、換気血流不均衡が悪化して酸素化や呼吸状態が悪くなるからです。

肺疾患への治療が大事ですが、間質性肺炎などは根本的に解決することは困難なため、現実的には在宅酸素療法(HOT)が治療の主体になります。

さて、左心不全や肺疾患から話をしたことで“思ってた”肺高血圧症と違うと感じた人も多いでしょう。

中途半端に肺高血圧症の話を聞いた人が、左心不全や肺疾患に肺血管拡張薬を入れてしまうと大変なことになるので、まず左心不全(2群)と肺疾患(3群)から話しました。

次に話す1群と4群が、皆さんがイメージする肺高血圧症に近いと思います。

では、引き続き解説します。

肺動脈性肺高血圧症(1群)

肺動脈性肺高血圧症は、肺動脈が肥厚したり狭窄することで肺高血圧症となる病気です。

肺高血圧症はPH(pulmonary hypertension)ですが、1群は肺動脈という点を強調してPAH(pulmonary artery hypertension)と呼びます。

この1群の中には

- 特発性肺動脈性肺高血圧症(IPAH)

- 遺伝性肺動脈性肺高血圧症(HPAH)

- 結合組織病(強皮症など)

- 先天性心疾患(心房中隔欠損症などシャント疾患)

- 薬剤性(ダサチニブなど)

などが含まれます。

この中でも特発性肺動脈性肺高血圧症(IPAH)は、かつては若い女性に多いと言われた一般的なイメージの肺高血圧症だと思います。

治療の基本は薬物治療です。

薬物治療の選択肢にはCa拮抗薬と肺血管拡張薬がありますが、Ca拮抗薬は特発性と遺伝性の中でも、“responder”と言われる人にのみ使います。

Responderとは右心カテーテル検査の際に一酸化窒素(NO)を吸入させて、肺動脈圧が下がるかどうかを確認する急性肺血管反応試験により判断します。

Ca拮抗薬の対象とならない患者には肺血管拡張薬を使いますが、作用機序から3系統あります。

- エンドセリン受容体拮抗薬・・・ボセンタン、アンブリセンタン、マシテンタン

- NO経路(PDE5阻害薬/sGC刺激薬)・・・シルデナフィル、タダラフィル、リオシグアト

- プロスタサイクリン経路・・・ベラプロスト、セレキシパグ

どの系統も最終的には肺血管拡張作用により肺高血圧の改善を目指します。

この中でもボセンタン(トラクリア®)は聞いたことがあるかもしれません。

ボセンタンは肺高血圧症だけでなく、強皮症の指尖部潰瘍にも使います。

しかし実際のところボセンタンは現在の肺高血圧症の治療には、あまり使いません。

副作用として肝障害が多いため、現在は副作用が少ないマシテンタン(オプスミット®)が選択されます。

またNO経路の薬は、循環器内科でよく使うニトロ(硝酸剤)と併用禁忌なので注意が必要です。

さて、1群の肺高血圧症(PAH)では、重症度に応じて系統の違う内服薬を早期に多剤併用することで予後改善が見込めます。

これをinitial combination therapyと言います。

冒頭で出たエポプロステノールの持続静注は、内服治療で困難な場合や、初診時から重症の場合に導入することになります。

ところで、冒頭では肺高血圧症の“高齢化”についても話しました。

実際に肺高血圧症を診断される患者の年齢層は上がっており、今では典型的な若い女性の肺高血圧症は10%程度しかいないという報告もあります。

そして高齢化で問題になるのは併存疾患です。

ここで先に話した左心不全(2群)や肺疾患(3群)が関わってきます。

つまり、1群の肺高血圧症では肺血管拡張薬を複数入れたいのに、2群や3群では肺血管拡張薬は原病を悪化させるという全く逆の治療方針が問題になります。

例えば左室収縮機能の保たれた心不全(HFpEF)では、安静時のPAWPはギリギリ正常に保たれているケースもあります。

高齢者の場合、高血圧や心房細動などが増えて潜在的なHFpEFは沢山いるため、病気と言えるほど悪くなくても肺血管拡張薬を入れて悪化してしまうことは有り得ます。

肺疾患についても同様です。

喫煙習慣のあった高齢者では、COPDを併存していてもおかしくありません。

治療介入するほどのCOPDではないかもしれません。

でも肺血管拡張薬を入れても大丈夫かと言うと…?

こういった併存疾患、もしくはその素因がある1群のPAHは、若年者の治療と同じように進めるわけにはいきません。

実際に2022年のヨーロッパ心臓病学会(ESC)のガイドラインでは、PAHに併存疾患が有る場合には、肺血管拡張薬を1剤から慎重投与としています。

『肺高血圧症は多剤併用療法が良いらしい』という中途半端な知識で適当に薬を導入すると逆に悪化させてしまうのです。

そして何度も話しますが、現在は典型的と思われる若い女性の肺高血圧症は少なく、併存疾患を持った高齢者が増えてきているのです。

慢性血栓塞栓性肺高血圧症(4群)

英語ではchronic thromboembolic pulmonary hypertension(CTEPH)となるので、循環器内科医は『シーテフ』と読んでいます。

CTEPHは慢性的な血栓・塞栓によって肺高血圧症になる病気です(そのまま)。

ここで言う『慢性』とは、少なくとも3か月以上の抗凝固療法を行った後のことです。

急性肺塞栓の治療後に2-3%くらいがCTEPHに移行すると言われています。

しかし、過小評価の可能性も指摘されています。

日常臨床においても、急性肺塞栓後にCTEPHを意識している人がどれだけいるでしょうか?

そもそも病名を初めて見た人も多いでしょう。

そのため検査不十分で埋もれている症例は少なくないと思います。

血栓の評価は造影CTで、と考えたくなりますがCTEPHの場合は話が違います。

例えば急性肺塞栓に対して抗凝固療法を行い、造影CTで主要な血管の血栓が溶けているように見えても、1mm程度の微小な血管に血栓が散在し狭窄や閉塞を来すこともあるため、通常の5mmスライスのCTでは描出不良で見逃す可能性があります。

そのためCTEPH診断においては肺換気血流シンチグラフィや肺血管造影が重要です。

しかし全例に行うには侵襲の問題があります。

多くの場合は急性肺塞栓の発症後の一年以内にCTEPHに移行します。

そのため急性肺塞栓の治療から数ヶ月後に心電図や心エコーで右心負荷所見を確認し見逃さないようにしたいものです。

また、このCTEPHは急性肺塞栓からの移行も確かにあるのですが、実は半分以上は急性肺塞栓を起こさずに発症されます。

つまり細かい血栓が出来て、少しずつ血管が詰まったり細くなっていき、段々と症状が悪くなるということです。

この場合でも、造影CTでの診断は困難なこともありますので、やはり肺換気血流シンチグラフィが必要になります。

また治療法については簡単に話すと、病変のある血管によって

・微小な血管

→肺血管拡張薬(リオシグアト、セレキシパグのみ適応)

・区域枝

→肺動脈バルーン拡張術(BPA)

・中枢

→肺動脈血栓内膜摘除術(PEA)

を組み合わせて考えます。

CTEPHに肺血管拡張薬を使う注意点としては、1群の肺高血圧症と同じような薬物の使い方はダメだということです。

まずは根治治療である肺動脈血栓内膜摘除(PEA)の適応から考えていく必要があり、手術不適の場合ん薬物治療を考慮します。

ところで抗凝固療法はどうでしょうか?

CTEPHの器質化した血栓は抗凝固薬で溶けるわけではありませんが、更なる血栓の防止のために抗凝固療法は終生継続が良いと考えられています。

急性肺塞栓に倣ってDOACとしたいところですが、CTEPHに対しては現状エビデンスは不十分です。

少なくとも抗リン脂質抗体症候群の合併例ではワルファリンにすべきですが、その他の症例についてはワルファリンかDOACか、どちらが優れているのかは答えがありません。

また、低酸素があれば在宅酸素療法(HOT)も導入です。

他の肺高血圧症にも言えることですが、安静時に呼吸不全がなくても、運動時や夜間に下がっているかもしれないので、そちらの確認もしたいところです。

肺高血圧症の専門施設に送れ

さて、全体像を話したところで大事な話があります。

『肺高血圧症の治療は下手に手を出すべきではない』ということです。

例えばCTEPH。

普通の総合病院では、経験上、肺換気血流シンチグラフィが行えないことが多いです。

造影CTでは微小な血管の血栓を除外しきれないことから、1群の肺動脈性肺高血圧症と思っても、換気血流シンチを行えていないとCTEPHを除外できていないことになります。

検査については他にも問題があり、1群の肺高血圧症で行う急性肺血管反応試験は、右心カテ時にNO吸入検査を施行できるかどうかだけでなく、保険適応外という別のハードルがあります。

更に2022年ESCガイドラインではexercise PHという概念も登場して、症例によっては運動負荷カテーテル検査も必要です。

通常の施設では鑑別に必要な検査を一通り行うことは困難です。

治療法にも難があります。

CTEPH治療のBPAやPEAは、普通の施設ではやっていません。

BPAは喀血や死亡のリスクが高いと報告され、冠動脈の治療と同じ気持ちで出来るような手技ではありません。

内服治療が主体になる肺動脈性肺高血圧症(1群)でも治療方針は単純ではありません。

1群の項目でも話しましたが、併存疾患があると治療法についても特別な注意が必要です。

さらに肺高血圧症は1つのグループだけに分類されるとは限りません。

例えば強皮症では、肺動脈が悪くなり(1群)、左室の拡張障害が出て(2群)、間質性肺炎がある(3群)、と複数のグループを兼ねることもあります。困りますね。

結局のところ、肺高血圧症の疑いがあれば、更なる精査や治療は専門施設に任せることになるでしょう。

右心カテーテル検査すら行わずに紹介もアリかもしれませんね。

どの道、カテーテル検査をやり直されるので。

かつての肺高血圧症の予後は悪く、1群や4群の肺高血圧症は5年で半分以上が亡くなる病気でしたが、治療法が発展したことで5年生存率は80-90%を期待できます。

もちろん、これは最適な評価や治療を行った場合です。

そのため肺高血圧症の専門施設に紹介して、正しい診断を受けて、適切な治療方針を検討してもらい、一段落したところで逆紹介してもらい治療を引き継ぐ方が患者にとっても利があります。

となると、如何にして肺高血圧症を疑うかどうか、これが一般の内科医に出来る大事なことです。

そこで最後に、一般の内科医でも行う検査から肺高血圧症を見つけるポイントを説明します。

肺高血圧症を疑うポイント

労作時の息切れ、下腿浮腫、もっと漠然としたものでは、倦怠感や疲れやすくなったなどの症状で受診されます。

いわゆる心不全症状が多いですが、重症の肺高血圧症では失神する人もいますので気をつけて下さい。

この場合、まずは採血、心電図、胸部X線を確認することになるでしょう。

採血のBNPは特別な技術が無くとも心不全を疑える分かりやすいツールで、1つの目安として100pg/mlを超えると心不全を疑うキッカケになります。

しかし肺高血圧症の分野では当てはまりません。

純粋な右心不全ではBNPはほとんど上昇しないことも多く、重症の肺高血圧症であってもBNP40くらい、ということは少なくありません。

BNPだけでは肺高血圧症を拾い上げることは困難です。

心電図ではどんな所見があるでしょう。

右心負荷が強くなると、右房負荷、右軸偏位(左軸もありえます)、時計回転、右脚ブロック、前胸部の陰性T波、V1誘導の高いR波、V5-6の深いS波などの所見のうち、いくつかが組み合わさって出現します。

急性肺塞栓での心電図変化と同じようなものになります。こちらも右心負荷を反映しているので。

しかし現実的な話をすると、右心負荷を心電図で引っ掛けられるのは循環器内科くらいでしょう。

心電図の右心負荷所見は単独では病的意義の乏しいものばかりなので、引っ掛けるかどうかは経験がモノを言います。

では、胸部X線はどうでしょうか。

心不全では心拡大が重要な所見です。

肺高血圧症では右心不全を反映して右2弓が拡大し、人によっては肺動脈の拡大を反映して左2弓や中枢の肺動脈陰影が拡大します。

ちなみに左心不全では心陰影の左側が拡大するように思えますが、実際には両心不全を反映して右2弓の拡大も有り得ます。

しかし、そこまで細かいことは考えなくても十分でしょう。

なぜならば、初診時点で左心不全と右心不全を区別する必要はなく、心拡大があって心不全を疑うのであれば、心エコーという次のステップに進めば良いからです。

先ほども話したとおり、BNPが低めでも肺高血圧症は否定できないですし、心エコーは侵襲がない検査なので閾値を低めに行う方が良いと思います。

この心エコーは肺高血圧症を疑う上でも肝になる検査です。

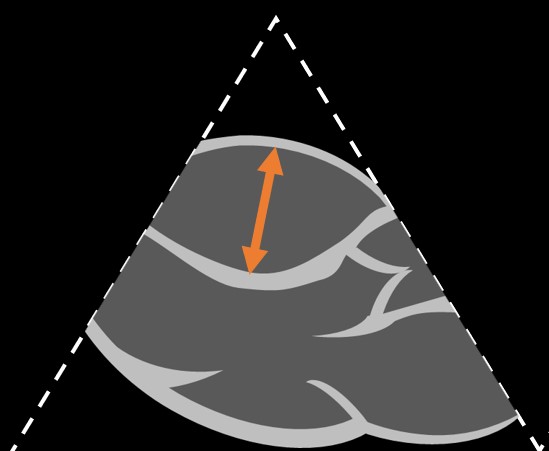

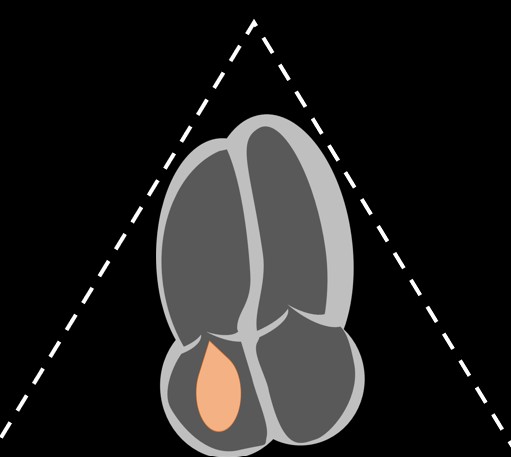

左室駆出率(LVEF)や弁膜症くらいしか見ないかもしれませんが、肺高血圧症を拾うためには

- 右心室の拡大

- 三尖弁逆流(TR)

に注目します。

普通は左心室の方が右心室よりも大きいですが、肺高血圧症では右心負荷を反映して右心室が拡大します。

左室より右室が大きい場合は要注意です。

三尖弁逆流については、流速が早い場合に注意が必要です。

肺高血圧症があると、右心負荷を反映して右室が拡大するだけでなく、三尖弁の閉じも悪くなり、圧力が高いために勢いよく逆流するからです。

ガイドラインでは3.4m/sを超えると肺高血圧症の可能性が高く更なる精査をすることになっています。

2.8m/s~3.4m/sでは、肺高血圧症の可能性が残るので症状や他の検査も考慮の上で精査を検討しますし、判断を保留にして心エコーでのフォローアップの方針にすることもあります。

三尖弁に逆流がない人では判断できませんが、私個人としても最も重視してる所見と言っても過言はありません。

カットオフの数値が半端なので、三尖弁逆流の流速は、だいたい3m/sを目安に循環器内科に紹介と考えても十分かな、と思います。

もう一つ、分かりやすい指標として胸部CTがあります。

肺動脈が大動脈よりも太い場合、肺高血圧症の可能性があります(通常は大動脈の方が太いです)。

まとめると

- 心エコーでの右室拡大、もしくは三尖弁逆流の流速3m/s以上

- 胸部CTで肺動脈が大動脈よりも太い

この2つが一般の内科医でも分かりやすい肺高血圧症を疑う指標になるかと思います。

この所見は初診の方だけでなく、急性肺塞栓後にも注意が必要です。

慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)がありますので、抗凝固療法を開示してから数ヶ月後にも心電図変化や右室の拡大があれば、肺高血圧症がないかどうかの確認をお願いします。

まとめ

肺高血圧症の全体的な話をしました。

大事なことは病気を知り、見逃さないようにし、専門施設に紹介することです。

長文ですが最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

◆参考文献

難病情報センターHP(https://www.nanbyou.or.jp/)

肺高血圧症治療ガイドライン(2017 年改訂版)

2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension

コメント